Читая наши книги, нельзя не отметить героические поступки трудового население. Одно из них это рассказ из книги Кострицы «Край наш Орловский» про сестер Раи Парфёновой и Марии Парамоновой.

Летчик накренил самолет и посмотрел вниз. Позади стоял черный столб дыма – все, что осталось от немецкой переправы. Задание было выполнено. Сделав разворот с набором высоты, самолет лег на обратный курс. Вот он уже над лесом, а оттуда недалеко до родного аэродрома. Вдруг взрыв снаряда потряс машину, и она пошла вниз.

Оглушенный ударом о землю, летчик с трудом выбрался из кабины. Безжизненно повисла рука, пробитая осколком снаряда, кровь струилась из раненой ноги.

– Надо уходить, пока немцы не нагрянули, – мелькнуло в голове. Он попробовал встать – не смог. Бросив прощальный взгляд на разбитую машину, раненый пилот пополз в высокую рожь.

– Гляди-ка, Маша! – Опустив носилки с травой, которую несли девушки, Рая показала сестре на горящий самолёт.

– Нашего подбили. Наверное, сгорел лётчик, – с горечью сказала Мария. Они постояли немного, взяли носилки и пошли в сторону деревни… Слабый стон прозвучал совсем близко. Сёстры переглянулись и сделали несколько шагов, раздвигая высокую рожь. Перед ними лежал тяжело раненный советский летчик.

Через некоторое время сестры прошли мимо немецкого часового. В такт их шагам плавно покачивались доверху нагруженные травой носилки. Обычно девушки складывали траву во дворе, но на этот раз они миновали свой дворик и пошли в глубь сада, к густым вишневым зарослям. Там они бережно опустили свою ношу на землю, сняли траву и уложили раненого в маленький шалаш в самой чаще зарослей.

Много дней прожил летчик Пётр Кизюн в деревне Парамоново Урицкого района у сестер Раи Парфёновой и Марии Парамоновой. Они заботливо лечили раны, выхаживали его. Настало время, когда Пётр Кизюн почувствовал себя здоровым.

– Пора снова туда, – указал он в синее небо. Мария испекла хлеб, собрала гостя в дорогу. Тёмной ночью, обманув часовых, Рая вывела его за околицу. Пётр поправил за плечами вещевой мешок и, крепко стиснув руку молодой девушки, исчез в темноте.

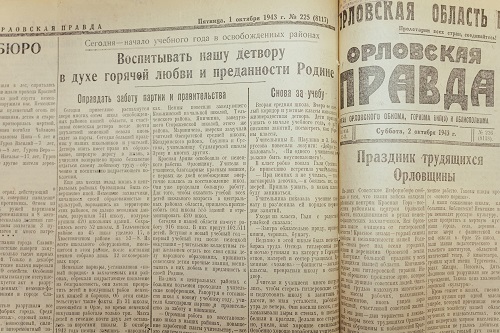

Вскоре в вишневом саду появились новые гости: два раненых командира, пробиравшихся из вражеского окружения в свой тыл. И они также нашли приют у сестёр. И снова провожала Рая воинов, указывая им дорогу через линию фронта. Так было несколько раз подряд. Сестры, рискуя жизнью, скрывали советских воинов, делились с ними последним хлебом. Они делали это потому, что горячо любили свою Родину и ненавидели ее врагов, потому, что были настоящими русскими женщинами, патриотками, писала «Орловская правда» 29 октября 1943 года.