Гете – великий немецкий поэт, ключевая фигура европейской культуры

Иоганн Вольфганг Гёте — выдающийся немецкий писатель, поэт, драматург, философ и ученый, родившийся 28 августа 1749 года в Германии, и ушедший из жизни 22 марта 1832 года в Веймаре, Германия. Один из самых влиятельных литературных деятелей, который внес большой вклад в область литературы и искусства.

Его литературный опыт включает в себя множество жанров — от лирики и романтической поэзии до драмы и прозы. Он также интересовался философией, наукой, искусством, анатомией и многими другими областями.

«В отца пошел суровый мой / Уклад, телосложенье; / В мамашу – нрав всегда живой / И к россказням влеченье», – писал он в одном из поздних стихотворений.

Первые стихотворные опыты Гёте относятся к восьмилетнему возрасту. Не слишком строгое домашнее обучение под наблюдением отца, а потом три года студенческой вольницы в Лейпцигском университете оставляли ему достаточно времени, чтобы удовлетворить тягу к чтению и испробовать все жанры и стили эпохи Просвещения.

К 19 годам, когда тяжелая болезнь вынудила его прервать учебу, он уже овладел приемами версификации и драматургии и был автором довольно значительного числа произведений, большинство которых впоследствии уничтожил. Специально сохранен был стихотворный сборник «Аннетте» (1767), посвященный Анне Катарине Шёнкопф, дочери владельца Лейпцигского трактира, где Гёте обычно обедал, и пасторальная комедия «Капризы влюбленного» (1767).

В Страсбурге Гёте встретился с И.Г. Гердером (1744–1803), ведущим критиком и идеологом движения «Бури и натиска», переполненным планами создания в Германии великой и оригинальной литературы. Восторженное отношение Гердера к Шекспиру, Оссиану, Памятникам старинной английской поэзии Т. Перси и народной поэзии всех наций, открыло новые горизонты перед молодым поэтом, чей талант только начал раскрываться.

Он написал «Гёца фон Берлихингена» и, используя шекспировские «уроки», начал работу над «Эгмонтом» и «Фаустом»; помогал Гердеру собирать немецкие народные песни и сочинил множество стихов в манере народной песни. Гёте разделял убежденность Гердера в том, что истинная поэзия должна идти от сердца и быть плодом собственного жизненного опыта поэта, а не переписывать давние образцы. Эта убежденность стала на всю жизнь его главным творческим принципом.

Одиннадцать лет при Веймарском дворе (1775–1786), где он был другом и советником молодого герцога Карла Августа, коренным образом изменили жизнь поэта. И.В. Гёте находился в самом центре придворного общества – неустанный выдумщик и устроитель балов, маскарадов, розыгрышей, любительских спектаклей, охот и пикников, попечитель парков, архитектурных памятников и музеев.

Он стал членом герцогского Тайного совета, а позднее – государственным министром; ведал прокладкой дорог, набором рекрутов, государственными финансами, общественными работами, горнорудными проектами (изучая многие годы геологию, минералогию, ботанику и сравнительную анатомию).

Наиболее известные произведения Гёте:

1. «Страдания молодого Вертера». Эпистолярный роман, который считается одной из вершин романтизма. В романе рассказывается о чувствах и духовных переживаниях молодого человека Вертера.

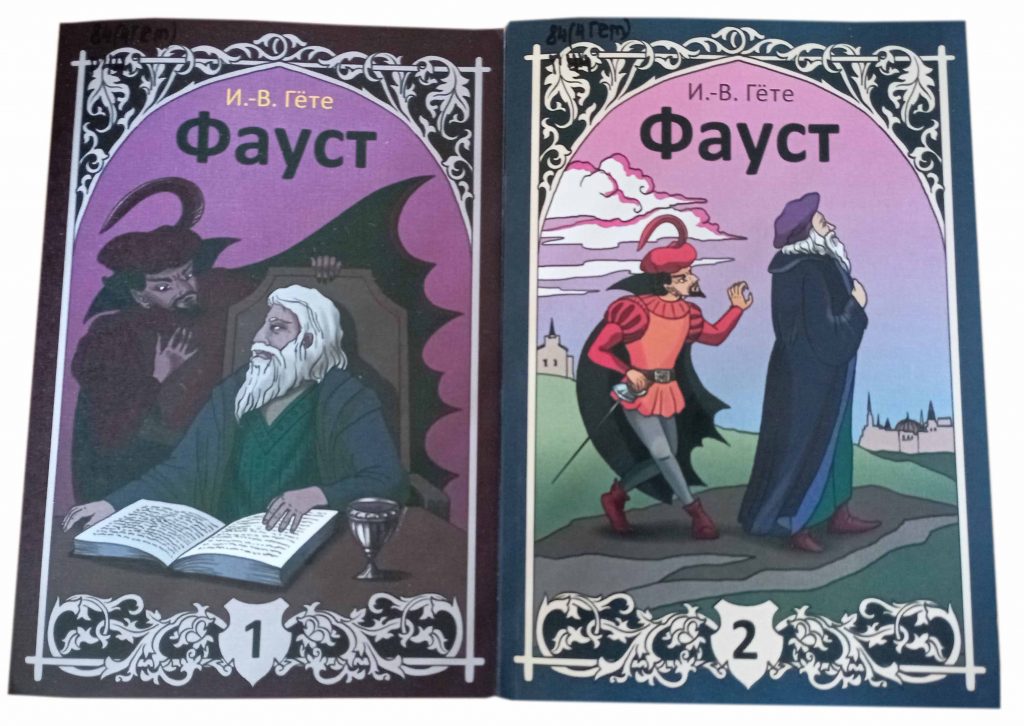

2. «Фауст» (Faust). Эпическая поэма, в которой Гёте описывает влияние на душу человека и власть. «Фауст» разделен на две части. Это одна из самых значимых поэм мировой литературы.

С 1791 года по 1817 год он заведовал Веймарским придворным театром в сотрудничестве с Фридрихом Шиллером, написавшим для репертуара этой сцены все свои поздние трагедии. В ходе работы на посту директора, Гёте была предпринята попытка переноса на немецкую сцену крупнейших произведений мирового классического репертуара.

В своих театральных опытах Гете опирался на практику изобразительных искусств. Сцену он рассматривал как «картину без фигур, в которой последние заменяются актерами». Начинающим артистам автор советовал «делить сцену на несколько участков, которые на бумаге можно попробовать изобразить в виде ромбических плоскостей». Этот шахматный принцип предполагал определенное место на сцене — впоследствии прием был использован режиссерами для организации постановок. В ранние годы Гёте сам играл в придворных любительских спектаклях, которые организовывала мать Карла-Августа.

Гёте серьезно занимался естественными науками, в которых сделал несколько важных открытий. Например, ввел в обиход термин учения о форме организмов («морфология»), написал целый сборник работ по ботанике, зоологии и анатомии. В этих областях он, надо сказать, добился заметных успехов: открыл межчелюстную кость у человека, создал позвонковую теорию черепа.

«У меня громадное преимущество, – писал Гёте, – благодаря тому, что я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие мировые события, и они не прекращались в течение всей моей длинной жизни, так что я живой свидетель Семилетней войны, отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя и последующих событий.

Поэтому я пришел к совершенно другим выводам и взглядам, чем это доступно другим, которые сейчас только родились и которые должны усваивать эти великие события из непонятных им книг».

Его творчество оказало огромное влияние на развитие немецкой литературы и философии, а также на европейскую культуру в целом. Его произведения до сих пор изучают в школах, анализируют и вдохновляют поколения читателей.