Международный день шахмат

20 июля 2023 года весь мир в 57-й раз отмечает Международный день шахмат. Идея празднования была предложена ЮНЕСКО, и впервые этот праздник отмечали в 1966 году, когда инициативу поддержала ФИДЕ. Генеральная ассамблея ООН в 2019 году единогласно одобрила резолюцию о праздновании Международного дня шахмат.

ФИДЕ — Международная шахматная федерация (International Chess Federation, FIDE), основанная в этот день в 1924 году. Это международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день в число ее членов входит 191 национальная федерация. Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъем уровня шахматной культуры и знаний. В полномочиях ФИДЕ — устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

Прообраз шахмат — игра чатуранга появилась в IV–VI веках в Индии. Изобретение чатуранги и шахмат, соответственно, приписывают некоему брамину, который предложил радже новый необычный способ развлечения. До наших дней точные правила той игры не дошли, однако достоверно установлено, что она имела вполне узнаваемое поле 8´8 клеток, 16 старших фигур и 16 младших пешек. Потомком чатуранги на Арабском Востоке стал шатрандж, а в Юго-Восточной Азии — сянци (Китай), макрук (Таиланд) и сёги (Япония). Шатрандж в IX–X веках от арабов попал в Европу и Африку.

На Руси шахматы появились примерно в X веке — завезенные с Востока по волжско-каспийскому торговому пути. До XIII–XIV веков игра все же имела «восточный» вид, и только в XV веку европейцы превратили ее в современные шахматы. Правда, в связи с большой раздробленностью средневековой Европы в каждом регионе существовали свои особенности игры в шахматы. Например, в некоторых странах в правилах отсутствовала рокировка, в других она проводилась в два хода, и так далее.

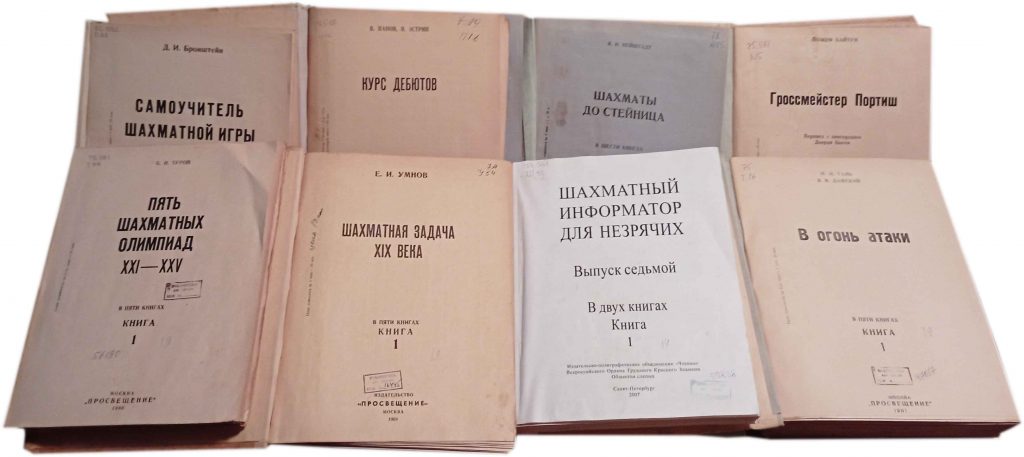

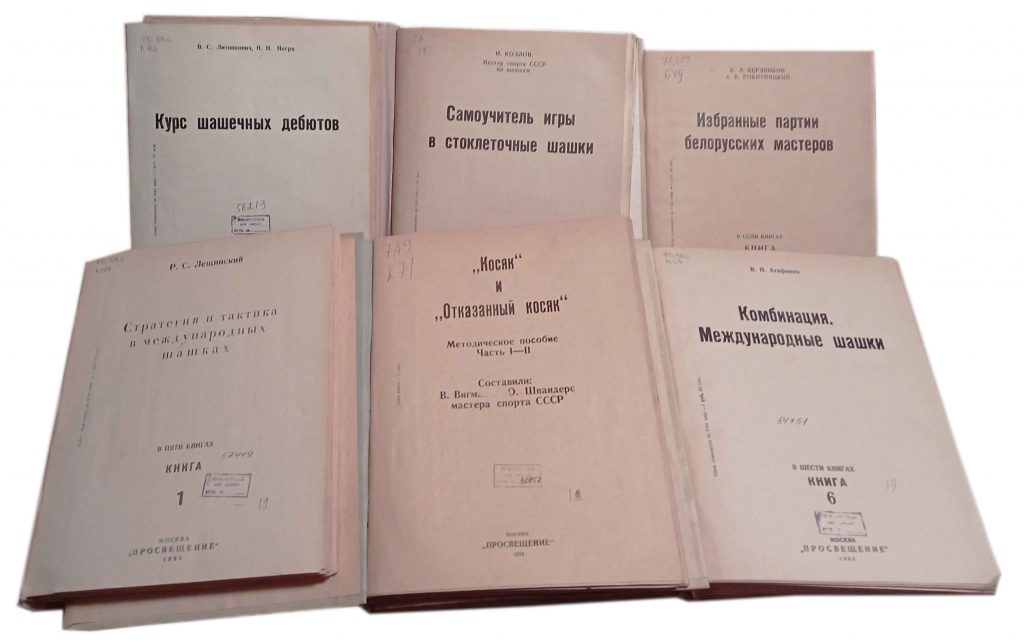

В середине XVI века, как утверждают историки, появились первые шахматные клубы — и с этого момента стали проводиться не только национальные, но и международные турниры. В то время шахматы считались всего лишь одной из азартных игр, ведь играли в них чаще всего на деньги. Постепенно популярность шахмат росла, а расширение международных связей требовало унификации правил. Выпускались различные журналы, книги и учебники по шахматам, где описывались особенности игры в разных странах. И к XIX веку правила пришли практически к тому виду, в котором они знакомы нам сейчас.

Дизайн шахматных фигур разнообразен. Стандартом де-факто стал так называемый стаунтоновский комплект, разработанный в 1849 году и по сей день применяемый в официальных шахматных турнирах. Однако существует множество резко отличающихся вариантов дизайна, например, фигуры, изображающие солдат конкретных армий, известных людей, сказочных персонажей, животных, героев определенных произведений и так далее. В середине XIX века возникает система международных соревнований, сначала в виде матчей между сильнейшими шахматистами разных городов и стран, а со второй половины столетия — и в форме международных турниров (конгрессов). В 1886 году Вильгельм Стейниц победил Иоганна Цукерторта в матче, по условиям которого победитель получал право объявить себя чемпионом мира по шахматам. От этого события ведется хроника шахматных чемпионов мира.

Стейниц оставался чемпионом мира до 1894 года, когда он был побежден Эмануилом Ласкером (10 — 5). Матч-реванш, состоявшийся еще через три года, завершился еще убедительнее, со счетом 10 — 2. Ласкер оставался чемпионом мира на протяжении 27 лет, дольше, чем кто-либо другой в истории шахмат.

Хосе-Рауль Капабланка победил Ласкера в 1921 году, став третьим чемпионом мира. Стиль Капабланки до сих пор считается воплощением максимально лаконичного ясного позиционного мастерства. Он стремился избегать тактически сложных позиций, стараясь получить небольшое преимущество, которое доводил до победы в эндшпиле. Капабланка отличался непревзойденным мастерством разыгрывания окончаний. Даже сильнейшие шахматные компьютерные программы современности находят очень мало погрешностей в его технике эндшпиля. Хосе-Рауль Капабланка был чемпионом мира на протяжении всего шести лет, но и сегодня он считается одним из сильнейших шахматистов всех времен.

В 1920-х годах возникло новое течение шахматной мысли, гипермодернизм. Главное открытие гипермодернистов заключалось в том, что можно контролировать центр фигурами, не занимая его пешками. Наверное, самым ярким образцом гипермодернизма можно считать защиту Алехина, названную по имени ее изобретателя, четвертого чемпиона мира Александра Алехина.

Алехин был чемпионом мира с 1927 по 1935 год, когда он уступил в матче Максу Эйве. Затем Алехин победил Эйве в матче-реванше в 1937 году и оставался чемпионом до своей смерти в 1946 году. Он единственный чемпион мира, ушедший из жизни непобежденным.

Послевоенные десятилетия прошли под знаком советской шахматной школы. Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Владимир Крамник последовательно становились чемпионами мира до начала XXI века. Стили этих шахматистов были самыми разными: от позиционной игры Карпова, Петросяна, Смыслова и Крамника до яростных атак Таля и динамических концепций Алехина и Каспарова — каждый может найти в их творчестве что-то на свой вкус!

Михаил Ботвинник стал шестым чемпионом мира, выиграв матч-турнир на первенство мира в 1948 году. Он был известен своей железной логикой и умением менять свой стиль, как хамелеон, в попытках найти слабости в игре своего соперника. Ботвинник оставался чемпионом мира с 1948 по 1963 год, дважды за это время расставаясь с титулом на год. Ботвинника признают как самого выдающегося тренера всех времен, способствовавшего становлению трех будущих чемпионов мира: Карпова, Каспарова и Крамника — беспрецедентное достижение!

Роберт Фишер был одним из самых загадочных шахматистов всех времен, единственным, кто во второй половине XX века сумел превзойти советских шахматистов. С 1970 по 1972 год ему не было равных.

В 1972 году матч Фишера и Спасского привлек внимание всего мира, включая даже тех людей, кто ничего не знал о шахматах. Этот матч был не просто самым широко обсуждаемым шахматным соревнованием в истории, но и частью геополитического противостояния США и Советского Союза. В том матче было сыграно немало памятных партий, но особенно выделяется шестая. Даже Спасский присоединился к аплодисментам, гремевшим в зрительном зале по окончании игры.

К сожалению, для всех любителей шахмат, через три года Фишер отказался защищать свой титул, поскольку ФИДЕ не согласилась на его заведомо невыполнимые требования. Фишер потерял свой титул и завершил шахматную карьеру, вновь сев за доску лишь в 1992 году в «матче-реванше» со своим давним соперником — Спасским. Выиграв и этот матч, Фишер вновь исчез с шахматной сцены, оставив после себя больше вопросов, чем любой другой чемпион мира.

Анатолий Карпов стал 12-м чемпионом мира в 1975 году. Он играл в солидном позиционном стиле, обладая высочайшей техникой и «профилактическим» мышлением. Вишванатан Ананд говорил, что «Карпов интересуется не столько своим собственным планом, сколько тем, чтобы сорвать план своего противника». Карпов был чемпионом мира в течение десяти лет и активно выступал в турнирах до конца 1990-х годов.

Анатолий Карпов доминировал в шахматах 1970-х и 1980-х, пока его не сменил на троне другой легендарный шахматист — Гарри Каспаров. Исторические противники сыграли 144 партии в пяти матчах на первенство мира с 1984 по 1990 год: 104 партии завершились вничью, 21 выиграл Каспаров и 19 — Карпов. Несмотря на почти равные результаты, Каспаров неизменно оказывался сильнее.

Каспаров сохранял титул чемпиона мира на протяжении 15 лет, в период бурного роста и развития шахмат, и уступил свой титул только Владимиру Крамнику в 2000 году. Гарри Каспаров оставался шахматистом с самым высоким в мире рейтингом до 2005 года. Он стал первым, кто систематически использовал для подготовки компьютеры, причем не раз побеждал сильнейшие шахматные программы в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Наконец, в 1997 году Каспаров уступил в матче суперкомпьютеру Deep Blue. Сегодня профессиональная подготовкак шахматным соревнованиям без помощи компьютеров невозможна.

Действующий 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил Вишванатана Ананда из Индии в 2013 году. Он до сих пор остается сильнейшим в мире шахматистом, и только в одном 2019 году занял несколько первых мест на крупнейших турнирах. В 2014 году он достиг рекордного для людей рейтинга — 2876 баллов по рейтинговой системе Эло. Многие считают Карлсена сильнейшим шахматистом всех времен.

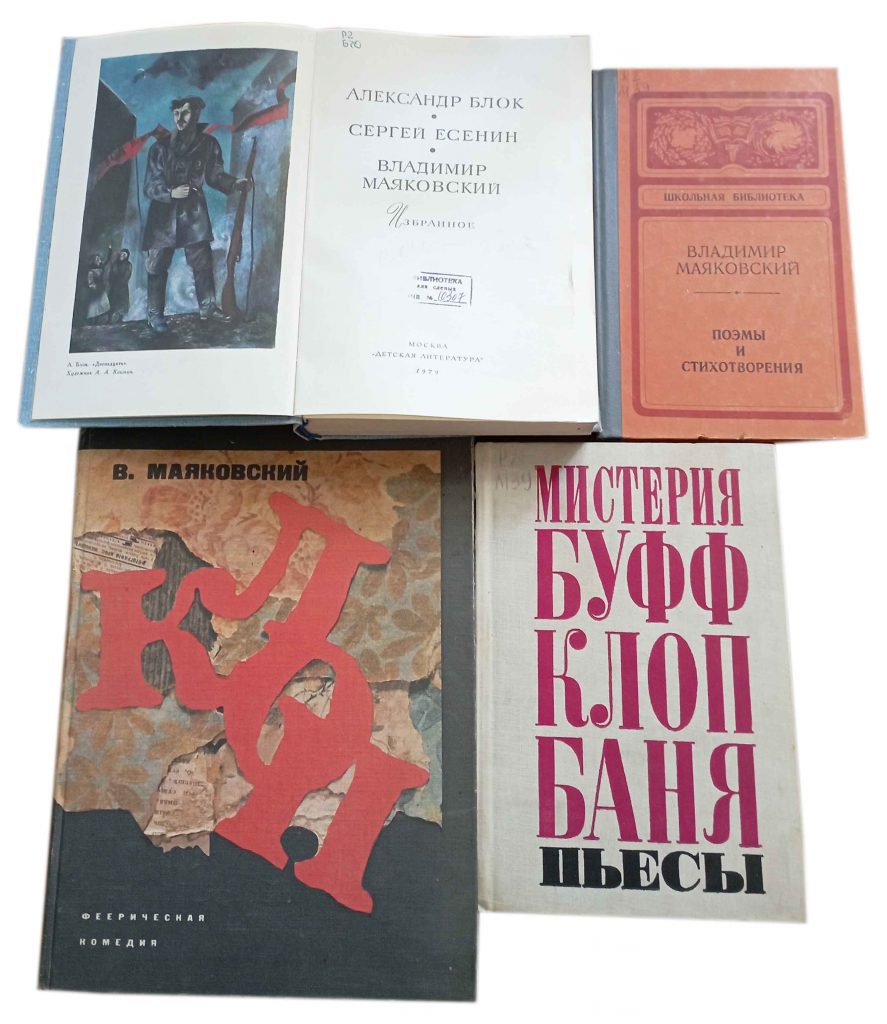

Шахматы стали абсолютным культом в XX веке и это не могло не найти свое отражение в культуре и искусстве. Самым известным произведением на тему шахмат безусловно является роман Владимира Набокова «Защита Лужина». Книга составила автору громкое литературное имя и вывела его в первый ряд писателей русского зарубежья. За перипетиями жизненной истории гениально одностороннего героя книги, одаренного и безумного русского шахматиста-эмигранта Александра Ивановича Лужина, читателю постепенно открывается постоянная и важнейшая тема набоковского творчества — развитие и повторение тайных тем в человеческой судьбе. Шахматная защита, разрабатываемая Лужиным, мало-помалу становится аллегорией защиты от самой жизни, в которой его травмированное болезнью сознание прозревает чьи-то зловещие действия, подобные шахматным ходам.

Уже в наши дни шахматы громко напомнили о себе в массовой культуре сериалом «Ход королевы», побившим рекорды зрительского внимания и собравшим большое количество всевозможных наград.